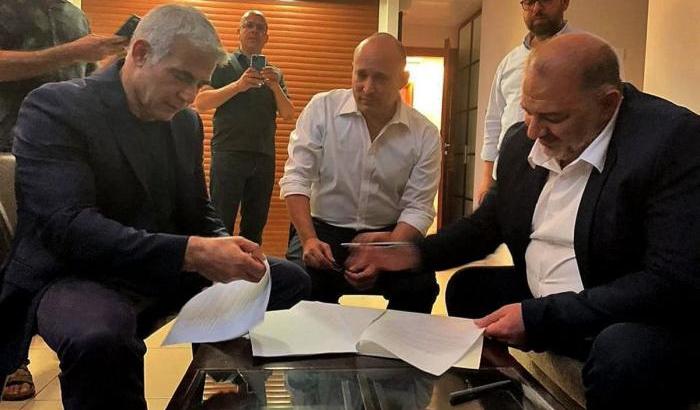

Prendi la parola dalla tribuna dell’organismo internazionale più rappresentativo al mondo: l’Onu. Parli di pace, arrivi a pronunciare parole che sai che conquisteranno i titoli di prima pagina di tutti i giornali del tuo Paese e l’interesse della stampa internazionale. Farai riferimento alla soluzione a due Stati, quella che a parole l’Occidente, gli Stati Uniti e l’Europa, sostengono da sempre. Fai tutto questo e sarai certo che in quell’assise riceverai applausi, attestati di sostegno da parte di quasi tutti i partecipanti. Una esibizione mediatica che lascia il tempo che trova. Perché lo stesso protagonista – il Primo ministro d’Israele Yair Lapid – sa bene che quella soluzione è ormai impraticabile.

Show mediatico e realtà

Globalist ha documentato l’impraticabilità di quella soluzione in decine di articoli e interviste. Impraticabile perché la politica di colonizzazione portata avanti isenza soluzione di continuità da Israele in Cisgiordania e a Gerusalemme Est – Territori palestinesi occupati stando a due risoluzioni delle Nazioni Unite – ha reso di fatto improponibile l’attuazione delle risoluzioni 242 e 338 dell’Onu – votate dal suo massimo organismo decisionale, il Consiglio di Sicurezza – che prevedono uno Stato palestinese entro i confini precedenti la Guerra dei sei giorni (luglio ’67). Oggi in Cisgiordania vivono più di 400mila coloni israeliani. La confisca di terre palestinesi procede alacremente così come la pulizia etnica a Gerusalemme Est. Dove di grazia, signor Lapid, dovrebbe sorgere lo Stato di Palestina? Uno Stato senza il pieno controllo del suo territorio come delle risorse idriche. Uno Stato-farsa. Una sorta di Bantustan impiantato in Palestina.

Ed è alquanto significativo, a fronte degli entusiastici titoli di una certa stampa mainstream nostrana, l’editoriale di uno dei più autorevoli quotidiani israeliani: Haaretz.

“Il discorso del Primo Ministro Yair Lapid all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di giovedì non ha contenuto alcuna novità. La sua dichiarazione più convincente è stata che “un accordo con i palestinesi, basato su due Stati per due popoli, è la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per l’economia di Israele e per il futuro dei nostri figli”. Questo è vero ed è importante ricordarlo. Ma non è la prima volta che viene detto dal podio delle Nazioni Unite. L’ha detto anche l’ex Primo Ministro Benjamin Netanyahu, anche se non ha mosso un dito per raggiungere tale soluzione. Lapid è un primo ministro ad interim in un Paese di destra, che parla al culmine della quinta campagna elettorale israeliana in tre anni, sullo sfondo di una grave crisi politica e di un’esplosione del kahanismo. Di conseguenza, non c’è mai stato motivo di aspettarsi qualcosa di più di generiche dichiarazioni di intenti. Tuttavia, anche in circostanze che apparentemente non gli lasciano spazio per accompagnare le sue parole con un appello ad avviare negoziati diplomatici, vale la pena soffermarsi sul fatto che il suo discorso non era rivolto a nessuno in particolare. Chi si aspettava di sentire Lapid tendere la mano al presidente palestinese Mahmoud Abbas sarebbe rimasto deluso. “Deponete le armi, non ci saranno restrizioni”, ha detto, come se l’Autorità Palestinese non avesse mai abbandonato la lotta armata. “Abbassate le armi, riportate a casa i nostri figli che sono tenuti in cattività – Hadar e Oron, che la loro memoria sia una benedizione; Avera e Hisham, che sono ancora vivi – e costruiremo insieme la vostra economia. Possiamo costruire insieme il vostro futuro, sia a Gaza che in Cisgiordania”. Chiunque non sia esperto del conflitto avrebbe potuto concludere da queste osservazioni che il conflitto ruota esclusivamente intorno alla Striscia di Gaza – che non esiste un’Autorità Palestinese, che non c’è cooperazione di sicurezza con essa e che i rappresentanti del popolo palestinese sono Hamas e la Jihad islamica. Lapid non ha offerto nulla di diverso da Netanyahu nemmeno per quanto riguarda la minaccia iraniana. “L’unico modo per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare è mettere sul tavolo una minaccia militare credibile”, ha detto. “E poi – e solo poi – negoziare con loro un accordo più lungo e più forte”. Inoltre, ha aggiunto, “bisogna far capire all’Iran che se avanza nel suo programma nucleare, il mondo non risponderà con le parole, ma con la forza militare”.Il primo ministro alternativo Naftali Bennett ha rotto il suo lungo silenzio mercoledì per attaccare l’intenzione riferita da Lapid di annunciare il suo sostegno all’avanzamento di una soluzione a due Stati. Ma Bennett può rilassarsi. Lapid non ha fatto nulla per minare l’impegno del cosiddetto governo del cambiamento verso l’assenza di cambiamento”.

Così l’editoriale di Haaretz.

Falso movimento

Di grande interesse è anche l’analisi, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, a firma Amir Tibon.

Annota Tibon: “I media e il sistema politico israeliano sono in fermento. Titoli drammatici e repliche rabbiose dominano il discorso. Il motivo: Il Primo Ministro Yair Lapid sosterrà la soluzione dei due Stati nel suo discorso di giovedì davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel suo discorso Lapid spiegherà perché la soluzione decennale è così difficile da attuare al momento, ma rinnoverà l’impegno di Israele nei suoi confronti, almeno a livello di aspirazioni. Il Likud di Netanyahu è in rivolta, il che è esilarante, dal momento che lui stesso ha espresso il suo sostegno alla soluzione dei due Stati in numerosi discorsi tenuti nel corso degli anni: Alla Casa Bianca accanto a tre diversi presidenti, nel suo famoso “discorso di Bar Ilan” del 2009 e anche di fronte ai leader mondiali alle Nazioni Unite. Ma ha mai detto sul serio? Questo è un argomento per un articolo più lungo, e la risposta probabilmente non sarà definitiva. Nell’attuale realtà politica israeliana, l’appoggio di Lapid a due Stati è privo di significato. I sondaggi di opinione mostrano tutti che il prossimo governo sarà o un governo di estrema destra e religioso guidato da Netanyahu, o un’ampia coalizione guidata da Lapid, che richiederà il sostegno dei partiti di destra anti-Netanyahu. Lapid, in altre parole, può parlare quanto vuole della soluzione dei due Stati, ma anche se dovesse rimanere primo ministro dopo le prossime elezioni, non avrà il potere politico per attuarla.

Perché ciò accada, è necessario che qualcosa di drammatico cambi nella politica israeliana. Negli ultimi cicli elettorali del Paese, i partiti sionisti di centro-sinistra che sostengono la soluzione dei due Stati hanno ottenuto circa 40 seggi (su 120 totali). Questi partiti non cresceranno in modo significativo nel prossimo futuro: La popolazione ebraica di Israele si sta spostando a destra e senza il sostegno dei partiti di destra che si oppongono a Netanyahu, il centro-sinistra non ha modo di mantenere il potere.

A meno che non si verifichi un cambiamento radicale tra i cittadini arabi di Israele, che hanno il potenziale per occupare venti seggi o più nella Knesset, ma oggi ne hanno solo dieci. Se votassero in numero simile a quello della popolazione ebraica, il loro potere politico raddoppierebbe e si aprirebbe la porta a un vero governo di centro-sinistra, senza la destra anti-Bibi.

Può accadere in queste elezioni? Probabilmente no – conclude Tibon – ma forse è questo l’obiettivo di Lapid che ha sollevato la questione dei due Stati nel suo discorso internazionale più importante da quando è in carica”.

Stato di apartheid

Yuli Novak, già il direttore esecutivo di Breaking the Silence, ha recentemente pubblicato un libro [in ebraico] intitolato “Chi pensi di essere?”.

Il suo scritto fa da contraltare al discorso di Lapid. “Prima di impegnarci nella discussione sull’esistenza o meno di un regime di apartheid qui, suggerisco di porci una domanda diversa: Se fossimo veramente soggetti privilegiati in un regime di apartheid, saremmo capaci di riconoscerlo?

Dopo anni di studio e di familiarità con il modo in cui la logica di un tale regime agisce sulla propria anima e mentalità, sono certo che è impossibile capire cosa significa apartheid senza prendere in considerazione due delle sue componenti essenziali: la paura e la cecità. Queste componenti sono così fondamentali per questo regime che quando si vive nella sua ombra, qualsiasi pensiero, idea o conversazione sono necessariamente contaminati da esse. L’apartheid come tipo di regime, come logica che guida l’apparato di uno stato, è una trappola sofisticata che afferra tutti i suoi soggetti, anche quelli che beneficiano di un vantaggio intrinseco.

Il regime dell’apartheid in Sudafrica fu creato dagli afrikaner bianchi sullo sfondo di una narrazione nazionale di annientamento ed eroismo. Nella loro narrazione, gli inglesi conquistatori hanno cercato, crudelmente ma senza successo, di sterminarli. Infatti, all’inizio del 20° secolo, gli inglesi costruirono i primi campi di concentramento della storia, in cui le famiglie di boeri, come venivano chiamati gli afrikaner prima che si formasse la loro identità nazionale, venivano lasciate morire di fame o di malattia. L’istituzione del regime di apartheid in Sudafrica fu per gli afrikaner una continuazione dell’espressione del loro diritto all’autodeterminazione e ad un’esistenza nazionale indipendente nella loro patria. Non meno importante, l’apartheid fu la risposta politica che trovarono al loro “problema demografico”. Nel 1952, un giornalista afrikaner spiegò il contesto per l’istituzione di un regime che abbracciava la segregazione spaziale e legale. “Come gli ebrei in Palestina e i musulmani in Pakistan, gli afrikaner non hanno combattuto per la liberazione dal dominio britannico solo per ritrovarsi governati da un’altra maggioranza”.

I piani del regime sudafricano per dividere lo spazio, erigendo Bantustan destinati a diventare autonomi nel tempo, così come la promozione di una politica di “sviluppo separato” per le diverse comunità etniche permise ai liberali di vivere in pace con l’idea di “apartheid”, o separazione. Non si consideravano razzisti e non consideravano l’apartheid come qualcosa di cattivo o antidemocratico. Per molti di loro, il Sudafrica con il suo regime di apartheid era l’unica democrazia in Africa, un modello di stato ben ordinato, con un’economia in rapido sviluppo e l’esercito più forte del continente, al quale tutti i diciottenni si arruolavano con orgoglio per combattere guerre giuste, essenziali, con i paesi vicini. Avevano molto di cui essere orgogliosi e ancora di più di cui avere paura. Quando i bianchi in Sudafrica guardavano i processi di post-colonizzazione in altri paesi africani, erano inorriditi. Erano convinti che se la maggioranza nera avesse assunto il potere in Sudafrica, questo avrebbe segnato la loro fine. L’apartheid era il loro modo di preservare una maggioranza bianca, dividendo lo spazio. La paura era la colla che teneva insieme il regime sudafricano. Sotto l’apartheid, la paura era il motore di una catena di giustificazioni che portava all’oblio. La paura era ciò che classificava ogni idea che si discostava dalle premesse di base come “infondata”. Abbiamo parlato di “trappola”?

Di fronte a tale sofisticazione, era richiesto un nuovo tipo di coraggio, un coraggio emotivo, non solo intellettuale, un coraggio guidato dalla sincerità. Come primo passo, è necessario affrontare quella paura, invece di reagire da una posizione di paura. Quando oso chiedermi cosa c’è di così spaventoso nel pensare a noi stessi, a Israele, come uno stato di apartheid, identifico in me diversi tipi di paure mescolate.

Uno scontro di identità è la paura fondamentale e primaria. Sono nato per essere un israeliano sionista. Cosa significa affrontare il fatto che il regime di Israele, il quadro in cui sono stato cresciuto ed educato e che mi ha sempre dato sicurezza, è così? Cosa dice di me? Cosa dice dei cinque anni che ho servito nell’esercito di un regime che non ha legittimità? Cosa dice della “nostra” Corte Suprema? Cosa dice del sistema scolastico in cui ho studiato? In effetti, mi sono reso conto gradualmente che quasi tutto quello che ho fatto nella mia vita era intriso di quel veleno, di quella tossicità associata al regime. Questo è davvero spaventoso!

E dall’identità passiamo ai costi: Questi includono i costi già pagati per mantenere intatta la narrazione e le perdite e i sacrifici, nostri e delle generazioni precedenti, e quelli ancora da sostenere. Perché se ammettiamo a noi stessi che il regime di Israele è veramente un regime di apartheid, allora le persone dedicate ai valori democratici hanno due opzioni. O devono lottare per un cambio di regime rinunciando ai vantaggi che esso gli conferisce, o riconoscere di essere parte di un sistema ingiusto e crudele, scegliendo di continuare a vivere in questo modo. Entrambe le opzioni sono spaventose. Per me, una delle due è molto più spaventosa”.

La vera sfida

Nei circoli intellettuali progressisti è da tempo aperto un dibattito sullo Stato bi-nazionale. Così si era espresso, in una delle tante interviste concesse a chi scrive, Zeev Sternhell, il più autorevole storico israeliano, scomparso nel giugno 2020: “Integrazione o apartheid: tertium non datur. Certo, sul piano dei principi resta la soluzione ‘a due Stati”, e qui c’è la responsabilità storica della comunità internazionale, non solo degli Stati Uniti e dell’Europa ma anche dei Paesi arabi, nel non aver forzato su questo punto quando ne era il tempo. Oggi, di fronte alla realtà degli insediamenti nella West Bank, ad una presenza di oltre 400mila israeliani-coloni, a me pare francamente improbabile, per non dire impossibile, realizzare questa soluzione. Ma a Gerusalemme come nella West Bank, non devono esistere due leggi e due misure, una per i cittadini ebrei e l’altra, penalizzante, per i palestinesi. Ritengo peraltro che la prospettiva di uno Stato binazionale democratico possa essere un terreno d’incontro, di iniziativa comune, tra quanti, nei due campi, credono ancora nel dialogo e nella convivenza. Mi lasci aggiungere che credere in uno Stato binazionale non significa che le comunità che ne fanno parte rinuncino alla propria identità. Integrazione non è sinonimo di omologazione, di azzeramento delle diversità. Io penso che siano nel giusto i Palestinesi a voler essere persone libere e di aspirare al benessere soprattutto per i giovani. Ecco, io credo che, nelle condizioni date, questa aspirazione sia più praticabile in uno Stato binazionale”.

Ma di questo Yair Lapid non ha fatto cenno nel suo applaudito discorso. Quella di uno Stato binazionale è una sfida troppo grande per lui. Quanto poi alla destra israeliana, in tutte le sue componenti, il solo parlarne è un insulto, una minaccia. Per i fautori di Eretz Israel, la parola Stato affiancata a quella “palestinesi” è un non senso, spregevole prima che inattuabile.

Argomenti: israele