di Lorenzo Lazzeri

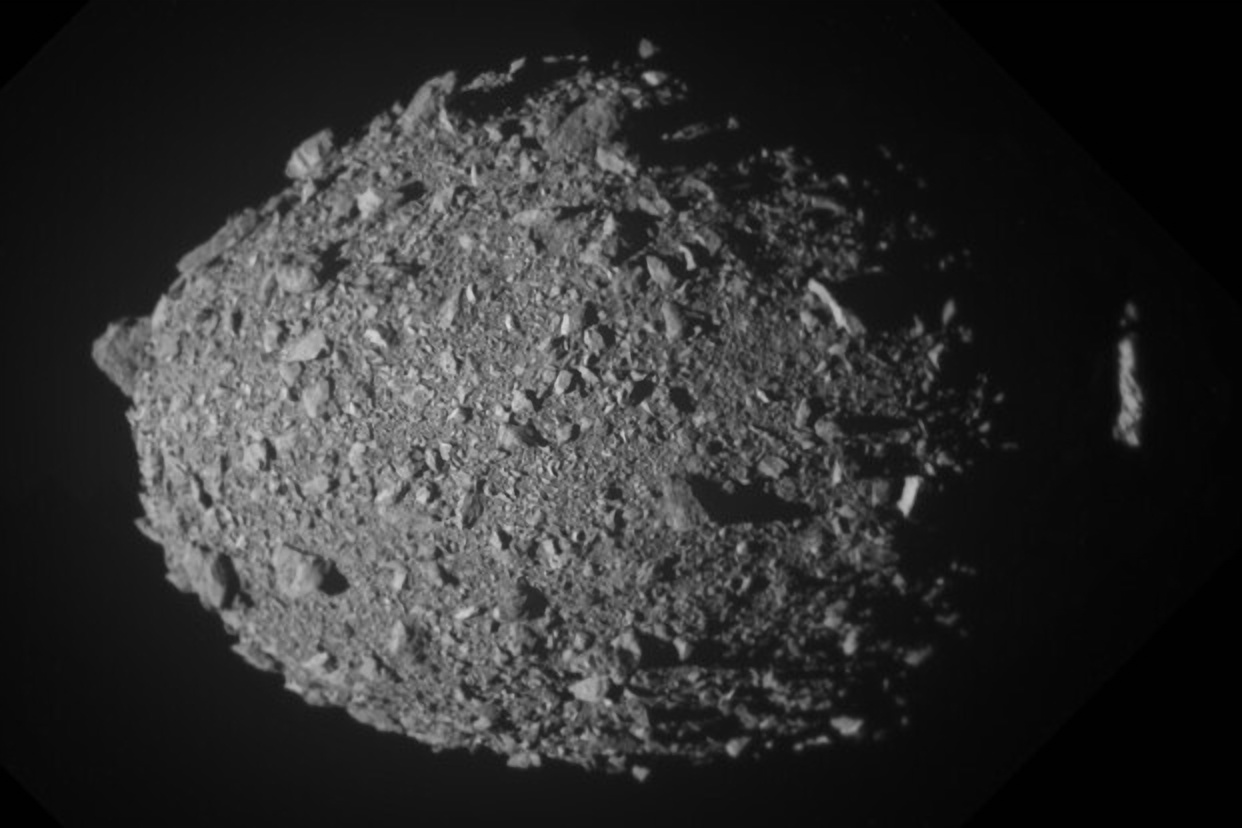

Tra le orbite disegnate dal tempo e dalla gravità, l’asteroide 2024YR4, scoperto il 27 dicembre 2024 dal telescopio ATLAS di Rio Hurtado, in Cile, viaggia come un messaggero di ere dimenticate, un frammento di materia cosmica intriso di una potenza che sfida l’immaginazione. Questo asteroide si è rapidamente guadagnato il titolo di sorvegliato speciale tra gli oggetti near-Earth, scalzando persino il famigerato Apophis dalle cronache spaziali.

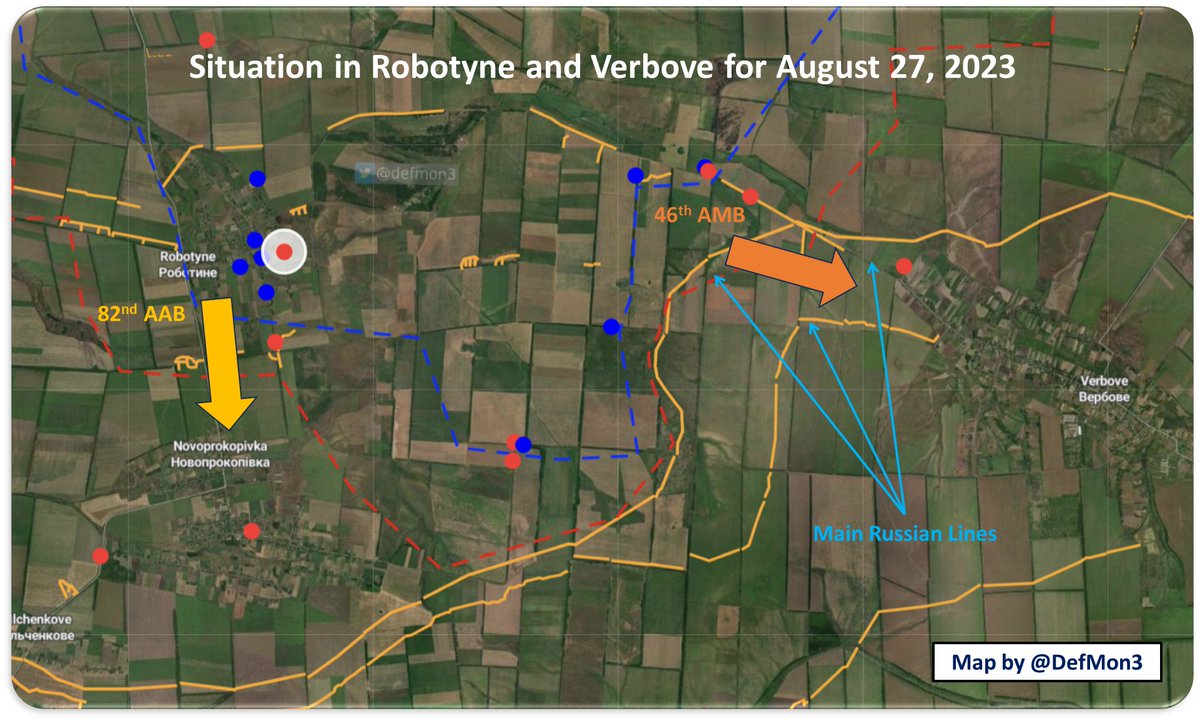

La sua traiettoria non è un capriccio del destino, ma un calcolo freddo e spietato: esiste una possibilità dell’1,136% – ovvero 1 su 88 – che il 22 dicembre 2032 questo corpo celeste colpisca la Terra. Numeri che, per quanto piccoli possano sembrare, fanno realmente sobbalzare gli animi degli scienziati abituati a trattare con probabilità infinitesimali.

Ma, cosa significherebbe un impatto? La matematica è brutale nella sua semplicità: 2024YR4, con un diametro stimato tra 40 e 100 metri e una velocità di 17km al secondo, potrebbe liberare un’energia compresa tra 9 e 141 megatoni di TNT. Per dare un senso a queste cifre, basti pensare che l’esplosione di Hiroshima fu di circa 15 kilotoni. Qui parliamo di qualcosa che potrebbe essere fino a 9.400 volte più potente.

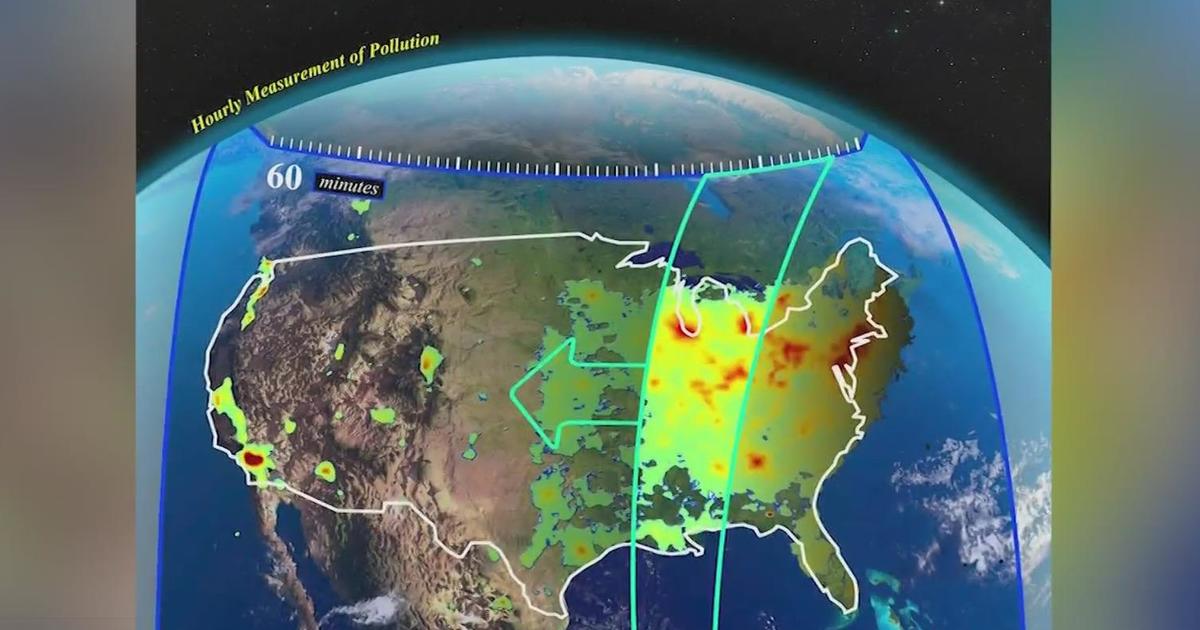

Immaginate un’esplosione atmosferica dove l’aria stessa si trasformerebbe in un’onda d’urto capace di abbattere vetri fino a 50 chilometri di distanza, questo nel caso che l’asteroide si riveli essere di 100 metri. L’energia sprigionata romperebbe i timpani umani fino a 25 chilometri dal punto d’impatto, e i danni minori si estenderebbero ben oltre, sfiorando i 150 chilometri di raggio.

L’onda d’urto non sarebbe l’unico problema poiché le particelle di polvere sollevate potrebbero oscurare il cielo, riducendo la luce solare e provocando un raffreddamento temporaneo del clima, con aree del pianeta che potrebbero arrivare a vivere una breve glaciazione. Non un inverno nucleare, certo, ma abbastanza da compromettere raccolti e alterare i cicli climatici regionali per settimane o mesi.

Tuttavia, c’è un altro aspetto che fa pensare. L’asteroide non è solo una minaccia teorica; il suo rischio è concreto, tangibile. Sulla Scala Torino – un sistema di classificazione del pericolo rappresentato da asteroidi e comete – 2024YR4 si posiziona al livello 3. Non è il massimo della scala, ma è sufficiente a garantire notti insonni a più di un astronomo. E sebbene una probabilità dell’1,136% possa sembrare piccola, la Storia ci insegna che eventi improbabili accadono… spesso quando meno ce lo aspettiamo.

Ma non tutto è lasciato al caso. Dal successo della missione DART della NASA, che nel 2022 ha dimostrato la capacità di deviare la traiettoria di un asteroide, la difesa planetaria non è più un concetto relegato alla fantascienza. Sappiamo che un asteroide delle dimensioni di 2024YR4 non rappresenterebbe una minaccia esistenziale come quella che spazzò via i dinosauri 66 milioni di anni fa; in ogni caso, il suo impatto sarebbe devastante a livello regionale, capace di ridisegnare geografie locali e di lasciare cicatrici profonde nella memoria di tutti noi.

Mentre la comunità scientifica continua il monitoraggio, il tempo diventa il nostro alleato più prezioso. Il prossimo passaggio ravvicinato, previsto per il 17 dicembre 2028, offrirà un’occasione d’oro per affinare i calcoli e forse ridurre – o confermare – quella percentuale di rischio. Fino ad allora, possiamo solo osservare il cielo con la consapevolezza che, anche nell’era della tecnologia e delle missioni spaziali, rimaniamo ancora vulnerabili ai capricci dell’universo.

Così, mentre 2024YR4 prosegue la sua orbita silenziosa, un pensiero s’insinua come una cometa nella mente: quando il cielo cade, siamo davvero pronti a raccoglierne i pezzi?