di Giada Zona

Il 19 febbraio 2016 tutto il mondo si sveglia con una brutta notizia, ovvero la scomparsa di un intellettuale italiano che ha dedicato la sua vita agli studi sulla semiotica, linguistica, filosofia, cultura di massa, critica letteraria. Insomma, uno studioso a tutto tondo, un maestro dalla mente brillante con una grande capacità critica. Ma queste sono solo alcune delle sue caratteristiche.

Chissà cosa avrebbe pensato dello stato attuale della nostra società. Sicuramente avrebbe elaborato molte teorie e avrebbe sollecitato ulteriori riflessioni. Abbiamo, su questo punto, rivolto alcune domande a Gianfranco Marrone, professore di Semiotica della cultura e Linguaggi dell’enogastronomia all’Università di Palermo, amico e collega di Umberto Eco.

Nel febbraio di 9 anni fa ci lasciava Umberto Eco. É stato scritto che con lui scompariva il padre italiano della semiotica. Continuando la sua opera, quanto ha sentito il peso della sua mancanza?

Tra le tante cose che ha fatto, mi permetterei di dire che Umberto Eco è stato il padre mondiale, non solo italiano, della semiotica. Ce ne sono stati molti altri, ma lui ha avuto un ruolo generale di faro. Non è un caso che il primo congresso internazionale di semiotica sia stato organizzato da lui nel 1974 a Milano, dove erano presenti altri grandi semiologi come Barthes, Jakobson e Benveniste. La semiotica italiana è stata ed è anche oggi tra le più importanti del mondo, anche grazie a lui. In Italia esistono moltissime scuole che hanno continuato il suo lavoro e le principali si trovano a Roma, Torino, Palermo,Venezia, Siena e Urbino.

Anche a Bologna, punto di riferimento della semiotica italiana, Eco ha sempre portato avanti anche persone con modelli di pensiero diversi dal suo. La ricerca veniva vista da lui come luogo di scambio e, se vogliamo, anche delle controversie. La semiotica è cresciuta anche grazie a questo: se nel resto del mondo ogni centro di ricerca aveva i suoi punti di riferimento, il riferimento di Eco era quello di non averne. Umberto Eco aveva molti paradigmi e metodi che si incontravano e scontravano e forse trovavano anche delle linee di convergenza. Ricordiamo il suo libro più importante nel campo della semiotica, Trattato di semiotica generale, dove l’autore prova a riunire le due principali correnti della semiotica: da un lato quella di Saussure e della linguistica strutturale, e poi quella di Pierce e della semiotica cognitiva.

Il prossimo anno sarà ricordata la sua opera in molte università italiane e in molti centri di cultura. Può offrirmi un profilo rilevante di Umberto Eco, dall’iniziale lavoro in televisione a quello di studioso di fama mondiale e anche dell’autore di indimenticabili romanzi come Il nome della rosa?

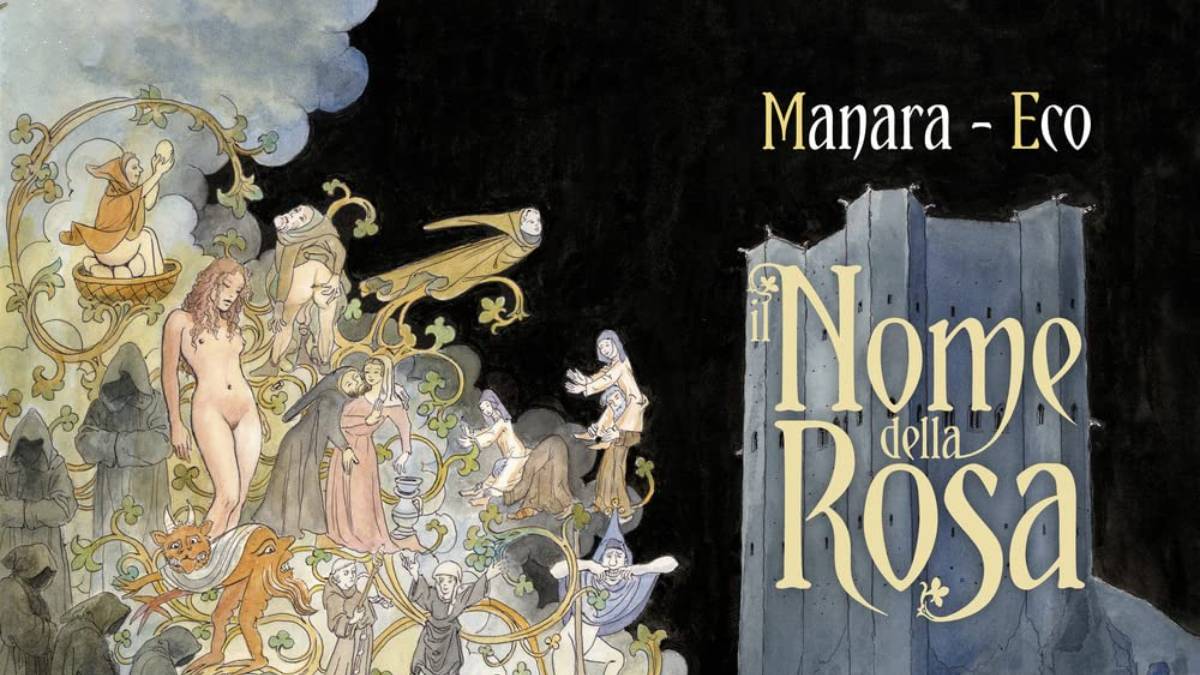

Nel suo testamento, Eco ha chiesto che per dieci anni non ci fossero incontri di studi su di lui, infatti aspettiamo con ansia questo decimo anno. Sarà un momento in cui si organizzeranno dei seminari sulla sua opera, in molti luoghi del mondo. Il grande maestro non voleva essere celebrato al momento della sua morte, ma voleva essere discusso per i suoi studi e credo sia una cosa nobile. Eco diceva sempre che la sua opera si divide in tre scaffali: nel primo troviamo gli studi accademici e scientifici che riguardano la semiotica e la filosofia, nel secondo i romanzi come “Il nome della rosa” e nel terzo gli scritti giornalistici.

Tra i vari romanzi di Umberto Eco ricordiamo anche Il pendolo di Foucault, Baudolino e Il cimitero di Praga. Lui interveniva come critico della cultura e come opinionista politico; scriveva editoriali per Il Manifesto con uno pseudonimo che tutti conosciamo, Dedalus. Nella sua attività di opinionista ha scritto per importanti giornali nazionali come La Repubblica. Teneva anche una rubrica per L’Espresso, chiamata La bustina di Minerva. Eco deve essere considerato per tutti questi scaffali, il terzo compreso, perché forse è quello che più ci manca oggi. Ad oggi manca un’intelligenza critica sul presente, un intervento settimanale, per non dire quotidiano, sui fatti culturali, politici, artistici e mediatici.

In questi giorni di eccessi televisivi, abituali per Sanremo, si torna a parlare del ruolo che continua ad avere la televisione in un sistema culturale profondamente modificato. Lei ha raccolto i saggi scritti da Eco sulla televisione. Secondo lei, che cosa direbbe oggi in questo attuale panorama?

Bisogna innanzitutto rilevare come oggi questo mezzo di comunicazione di massa abbia molto meno presa del passato. Eco ha sempre seguito con attenzione, in tutti e tre i suoi scaffali, la trasformazione della televisione italiana e non solo. Eco era un funzionario Rai prima di diventare professore universitario, dunque ha vissuto la televisione anche all’interno.

Era autore di trasmissioni televisive e ha continuato, anche dopo, a pensare la televisione come il suo “selvaggio”. Come gli antropologi hanno le loro tribù e etnie di riferimento, anche i semiologi hanno i loro riferimenti. Omar Calabrese era molto interessato alla storia dell’arte, mentre Eco si interessava alla televisione, la studiava per comprendere le sue trasformazioni e come, a partire da questo medium, si potessero elaborare modelli teorici di tipo semiotico. La televisione usa un linguaggio audiovisivo, mette insieme due diverse materie espressive, e questo era per lui di grande interesse. Nei suoi ultimi scritti stava osservando il passaggio dalla televisione a internet e poi ai social media.

Ovviamente, non ha visto l’evoluzione degli ultimi anni, ma già aveva rilevato i cambiamenti della tv. Anche quella che lui chiamava “neotelevisione” – definibile in maniera semplificata come una televisione commerciale – sta progressivamente perdendo il ruolo di medium dominante nella cultura di massa contemporanea, a vantaggio del web e poi dei social. Diversamente da altri studiosi che stanno molto attenti alle tecnologie comunicative, a lui interessava la cultura comunicativa. Il problema non era nei mezzi di comunicazione, ma lui si interessava ai cambiamenti della cultura.

È necessario sottolineare che Eco fu uno dei primi in Italia a studiare la cultura dei mezzi di comunicazione di massa. Ricordiamo il suo libro Apocalittici e integrati, un libro molto famoso per il titolo piuttosto che per i suoi contenuti, tra l’altro molto rilevanti. Ancora oggi, come diceva lui, appena nasce un nuovo medium tutti si dividono in quelli che lo amano da morire, gli integrati, e quelli che lo detestano, gli apocalittici.

Mi può offrire un suo personale ricordo del suo rapporto con il maestro?

Eco era una persona serissima, rigorosissima e attentissima agli aspetti della vita quotidiana, oltre che dei grandi modelli di pensiero. Ricordo che dopo averlo visto pochissime volte, forse già dal nostro primo incontro, mi aveva chiesto di dargli del tu: io ero solo un ragazzino, uno studioso alle prime armi, e lui era Umberto Eco. Ricordo la sua capacità straordinaria di raccontare barzellette, ricche di contenuti oggi irripetibili. Sapeva godersi la vita insieme agli altri, con grande amicizia e grande affetto.