di Antonio Salvati

In un recente articolo apparso su Il Foglio, lo storico Andrea Graziosi ha sostenuto che il modello basato «sulla dipendenza economica delle donne dagli uomini è stato spezzato dalla indipendenza economica femminile (…), il Moderno maturo basa la mobilità sociale su istruzione, educazione, autocontrollo. Ciò spinge automaticamente verso la marginalizzazione una parte rilevante dei giovani uomini, il cui tipo di capacità (energia, forza e anche aggressività) questa modernità non sa come incanalare e usare (…). Il problema resta come conciliare la fine benvenuta della famiglia autoritaria e della subordinazione delle donne con una nuova organizzazione che riconosca un ruolo diverso da quello del passato anche agli uomini». In altri termini, la modernità, più civile e femminile, con la scoperta delle “buone maniere”, ha coi secoli eroso qualche antico fondamento su cui si reggeva, indiscussa, la maschilità utile. In un suo libro sulla situazione dei maschi americani, Richard Reeves afferma che la rapida liberazione delle donne e lo spostamento del mercato del lavoro verso i cervelli e non verso i muscoli ha lasciato gli uomini privi di quella che è stata chiamata “sicurezza ontologica”. Ora gli uomini si trovano di fronte alla prospettiva di una sorta di “esubero culturale”, scrive lo studioso americano, sintetizzato in un dubbio: «non è che stiamo diventando superflui, in un’epoca più gentile?». Mentre la donna, negli ultimi decenni, ha affiancato al ruolo storico di cura familiare anche quello di provider di risorse, l’uomo ha gradualmente perso un’identità ormai tramontata: essere l’unico a dover portare lo stipendio a casa. Ma dal punto di vista dei modelli culturali, se la donna ha semplicemente fatto suo un ruolo che nella società era solo maschile, lui non è ancora riuscito a trovare una sua personale e serena interpretazione di cosa significhi, per un maschio, “prendersi cura” dell’ambito domestico, dei figli e della moglie. Tuttavia, in tempi recenti ci sono stati importanti passi in avanti. Di questo e altro ne parla Riccardo Mensuali nel suo ultimo volume, Pieno di Grazia. La sfida cristiana per il maschio del nostro tempo (Edizioni San Paolo, pp. 191, euro 18).

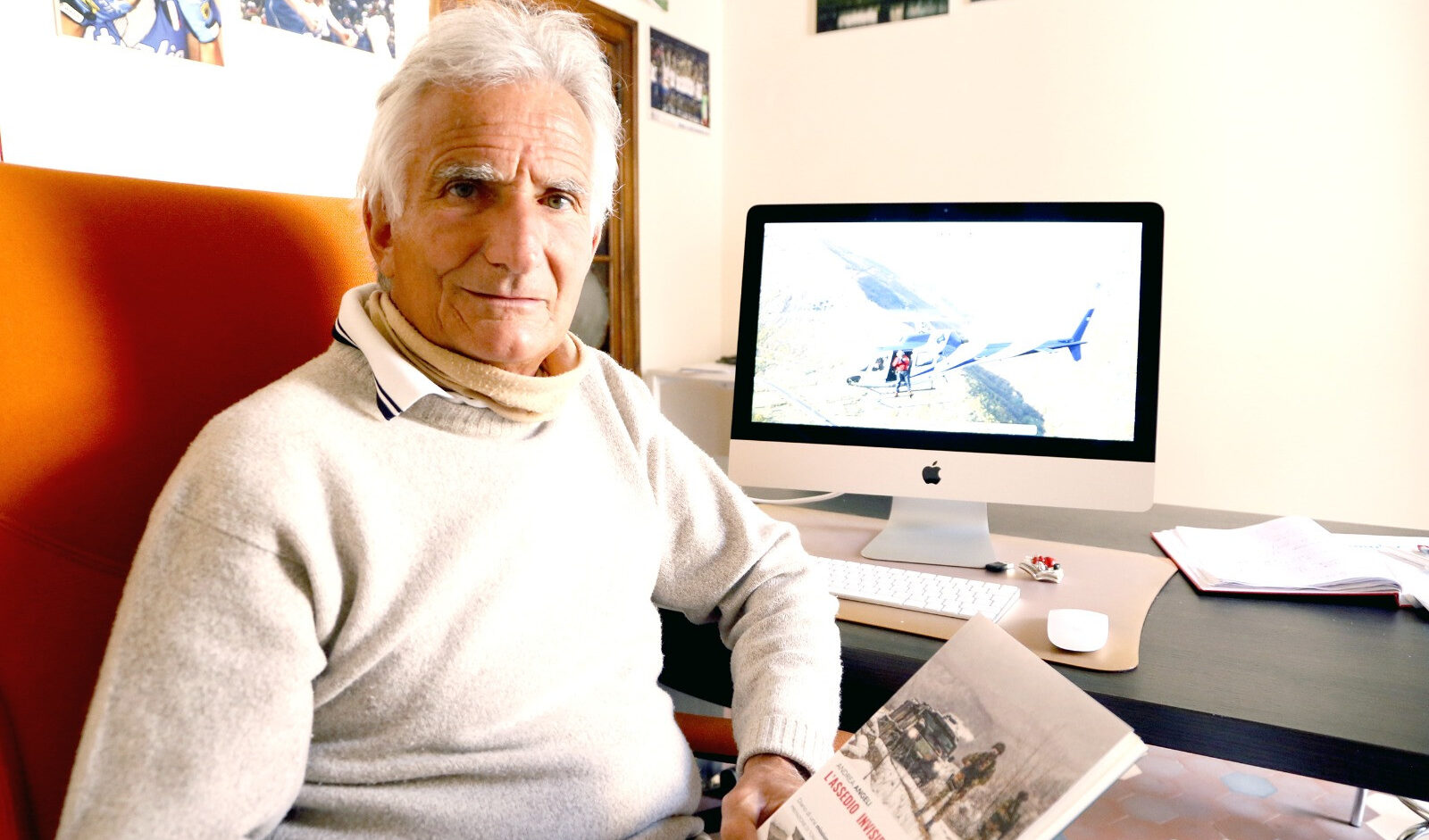

Non potendo disfarci di metà della popolazione, conviene – suggerisce Mensuali – proporne, della maschilità, una visione più consona ai tempi nuovi. In questi tempi di forte e pericolosa fiducia nella forza, nelle armi, nella violenza sono un sintomo allarmante di un tragico «possibile terreno di coltura di centauri imbestialiti». È possibile, allo stesso tempo, essere maschio forte, vigoroso, efficace ma anche “grazioso”, cortese e premuroso? Nei Vangeli – spiega Mensuali – «c’è una maschilità prorompente e chiara, quella di Gesù. Che gli apostoli fecero un po’ fatica ad assumere, perché avevano altri modelli. L’uomo pieno di grazia non è solo possibile, è l’unica grande occasione perché anche la donna vinca nel profondo la sua battaglia: togliere terreno e fiato al centauro che è in ogni maschio e liberare in lui una virilità attraente, affidabile e mite». Di queste questioni ne abbiamo parlato con l’autore per meglio sapere se “essere uomini” è una frase che si possa ancora concepire, tanto da far emergere un “vivere da uomini”.

Perché un libro sul “maschile”?

Veniamo da decenni di doverose riflessioni su come la donna dovesse conquistare posizioni più giuste di parità, abbiamo avuto anche un termine per riferirci a questo: “femminismo”. Né si può certo dire che in tutto il mondo le donne non siano ancora molto e gravemente discriminate, per le ragioni più diverse. Ma non si possono trascurare i dati. Se è vero che gli stipendi medio-alti sono ancora a vantaggio degli uomini, nel mondo occidentale, è anche vero che questo divario va scemando, frutto di lotte, di attenzioni, di un mondo meno patriarcale e ingiusto. C’è, invece, un altro divario che negli ultimi anni va aumentando: quello nelle prestazioni scolastiche e accademiche, dall’America all’Africa: i ragazzi, gli uomini conseguono risultati sempre peggiori e questo è dovuto ad una crisi del maschile, che, terminato il patriarcato come forma storica delle relazioni, non sa bene che posto prendere nel mondo. Non c’’è paragone tra quanto alcune piaghe sociali colpiscano più i ragazzi delle ragazze: alcol, droga, sesso senza vera relazione, giochi d’azzardo, incidenti stradali. E l’estrema fragilità delle relazioni familiari pone l’uomo, quando queste si spezzano, in una posizione di inferiorità

Esiste ancora il “maschilismo”?

Certo. Se il patriarcato si basava sul principio di autorità maschile, ne sono state erose le basi principali: il nostro mondo di autorità ne riconosce poca, a nessuno, e non solo nel mondo occidentale anche le donne hanno finalmente acquisito posizioni di potere, economico, politico, sociale e familiare. Invece già gli antichi classici, a Roma e in Grecia, con i loro miti avevano compreso che si dovesse parlare di un pericolo: un maschio può trasformarsi in un “centauro”, mezzo animale e mezzo uomo. Gli dei avevano concepito il centauro “senza grazia”. Ecco, il maschilismo è un uomo che si guarda allo specchio e siccome vede un muscolo esteriore più potente, costruisce la sua identità a partire da quello: io sono comunque più forte. Il che poi diventa: io sono violento.

Cosa pensi della Legge sulla violenza contro le donne?

La legge è buona, seppur non sia semplice applicarla anche per un problema di efficienza del sistema. È bene che esista, è un presidio importante e crea di certo cultura e attenzione. Si vedono però dei risultati, a leggere le, purtroppo, ha numeri non aggiornati, e sarebbe bene averli. Le norme, da sole, però non bastano. Bisogna intervenire a livello culturale, nelle scuole, in famiglia e con ogni mezzo. In Italia sono crollati, dagli anni ’70 dello scorso secolo, gli omicidi in generale. Con un impegno comune serio, possiamo fermare anche le violenze contro le donne.

I testi di certa musica trap hanno, ultimamente, suscitato polemiche per le loro espressioni gravemente sessiste…

Alcuni testi della musica trap sono sia specchio di un mondo talmente vuoto che droga, soldi facili, dipendenze e sesso diventano un ritornello comune e triste. Emerge un’immagine del femminile tragica, che ingenuamente pensavamo non potesse avere più cittadinanza. Invece la ha, perché il vuoto, nel maschio, regge poco: riemerge subito il culto del mito del centauro, mezzo umano e mezzo animale. Sarebbe da chiedersi quanto, questi testi, rispecchino un disagio e rappresentino una richiesta d’aiuto e quanto inducano, provochino e fomentino comportamenti aberranti.

Il papa sta nominando donne ai vertici delle cariche vaticane. Cosa pensi?

Tutto il mondo, e anche la Chiesa, nella modernità ha basato sempre più la “professionalità” sulle qualità interiori e intellettuali della persona e molto meno sulla forza fisica, che nel mondo premoderno invece contava perché la parola “lavoro” quasi corrispondeva alla forza delle braccia, a favore dei maschi. La Chiesa di Francesco, fedele allo spirito del Vangelo e alla capacità di relazioni di Gesù, è andata nella stessa direzione. Per diventare prefetti, ci vuole un cervello, una preparazione idonea, la persona giusta per quel ruolo. È in questa direzione che vanno lette e accolte con estremo favore le nomine femminili del Papa: conta che una persona qualificata diventi responsabile di quell’incarico. La Chiesa contribuisce a creare un mondo più giusto (e ovvio), non lo subisce né tanto meno lo avversa. Francesco non va dietro alla moda del momento, semplicemente crede che se il Vangelo non cambia, siamo noi che cambiamo e lo comprendiamo sempre meglio.