di Rock Reynolds

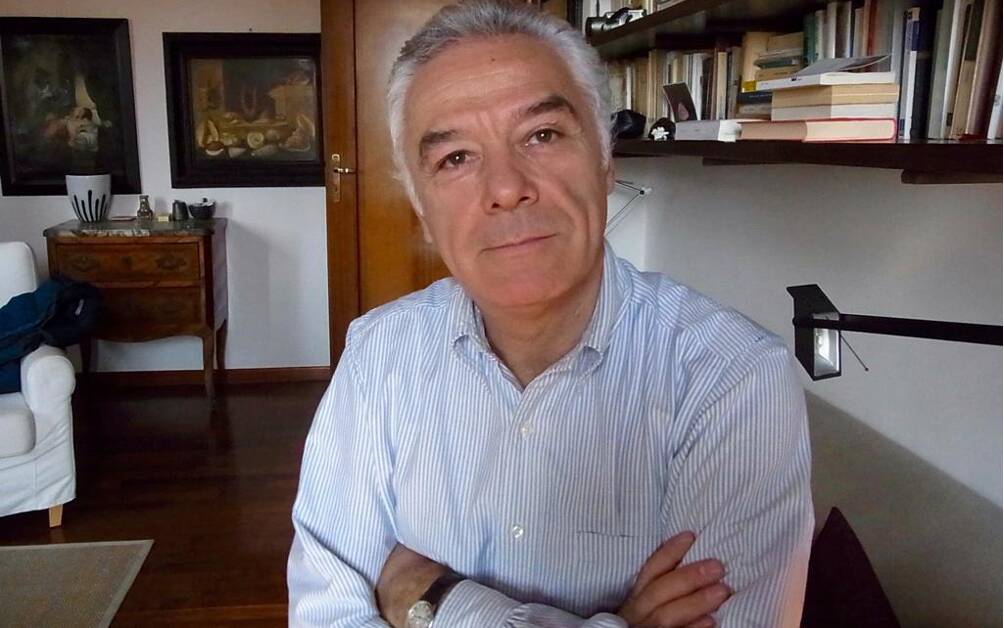

Quella del reporter di guerra – armato solo di taccuino, penna e macchina fotografica – è una professione che da sempre affascina, al punto da spingere il pubblico a mitizzarla e, talvolta, a travisarne la funzione. Pietro Del Re, uno degli inviati italiani più conosciuti, con anni di esperienza per conto di “Repubblica”, sa bene che l’argomento guerra non verrà mai meno. I suoi reportage, corredati dalle foto che lui stesso scatta, conservano immutato un certo romanticismo in grado di depurarli di quel cinismo che, altrimenti, rischierebbe di dominarne le pagine. E pensare che, fino al 2005 circa, quando insieme al celebre fotografo Gilles Peress si trovava in Israele, la cosa non gli era nemmeno passata per la testa. “Non ti porti appresso una macchina fotografica? È un’eresia” si era sentito dire dal francese.

I dimenticati – Dove l’emergenza è la vita (Raffaello Cortina Editore, pagg 282, euro 19) raccoglie una serie di articoli recenti, scritti da Del Re da svariati paesi che, almeno sulla carta, non hanno molti elementi in comune. Cosa potrebbero condividere, per esempio, Olanda e Afghanistan? In realtà, ben più di quanto l’apparenza lasci intendere: uno dei paesi più ricchi e avanzati dell’Occidente e uno di quelli più poveri e retrogradi dell’Oriente, legati a doppia mandata dalla questione dei diritti umani, sbandierati come vessillo di diversità dai Paesi Bassi (ma messi in discussione dalle crescenti spinte xenofobe che agitano il paese) e calpestati ancor più di prima a Kabul, ora che si è nuovamente insediato un governo talebano. E che dire di Libano e Svizzera, un tempo accomunati dall’opulenza delle banche e della grande finanza? Che impatto hanno sul mondo alcuni dei conflitti che ormai da decenni ne lacerano gli angoli più disparati? Come quello di Beirut e del Libano, in cui enormi ricchezze sono nelle mani di un manipolo di oligarchi che rappresentano confessioni religiose in perenne lite; oppure quello del Sahel; o della Siria, dove “il regime di Damasco è sopravvissuto al conflitto, la nazione è implosa”. E quali riflessioni fare sull’autarchia di Cuba, autoimposta o subita per via delle sanzioni americane?

Pietro Del Re non scorda mai di essere un uomo prima che un giornalista: racconta la cronaca anche attraverso scene di vita quotidiana e microstorie, come quella di Mohammed Bakr che, prima della guerra civile siriana, faceva il giudice a Homs, una delle città simbolo della resistenza al feroce regime di Assad. Le sue parole grondano tristezza e rassegnazione: “So bene che… i jihadisti ci hanno scippato la nostra rivoluzione che chiedeva più libertà e più giustizia sociale, ma so anche che dall’altra parte c’è un regime sanguinario, spalleggiato da eserciti stranieri guidati soltanto da interessi geopolitici”. O come la scena in cui, a Kabul, un gruppo di rifugiati lo implora di raccogliere le loro richieste scritte su striminziti foglietti e di farle avere a qualcuno in Occidente. “In ognuno c’è la disperazione di una vita ma anche la richiesta di una soluzione al male che la affligge” che, come sa bene Del Re, lui non è “in grado di fornire”.

Il biglietto da visita de I dimenticati è la splendida e rassicurante foto del bambino afghano che campeggia sulla copertina, quasi a indicare che umanità e dovere di cronaca sono inscindibili e che, in fondo, si può mostrare ciò che si vede scrivendo ciò che si sente.

Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dice che è “immorale ed disgustoso che ci sia un dibattito sui salvataggi in mare”. Perché lo è, in un momento di rigurgiti sovranisti e di scarsa apertura come questo?

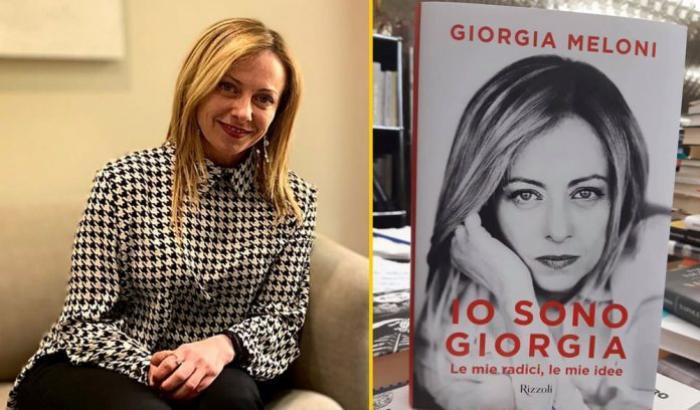

Perché gli esseri umani vanno aiutati e non ricacciati in mare, lasciandoli in mano ad aguzzini libici o libanesi. Si tratta di persone che hanno vissuto odissee inaudite prima di raggiungere le coste nordafricane. Sono in fuga da miserie, carestie, persecuzioni. Non aiutarli sarebbe crudele. Le migrazioni ci sono sempre state e si è sempre cercato di erigere muri contro il diverso, dai fenici in poi. Cosa vogliamo fare? Costruire un muro nel Mediterraneo, come propone Giorgia Meloni?

Come si può convincere il popolo italiano che, tutto sommato, il numero di sbarchi è gestibile e che, soprattutto, è disumano rimandare i profughi in Libia?

Spiegando, parlando, raccontando le storie che questi profughi si portano appresso. Investendo in strutture di inserimento. Non lo si può fare sbattendo queste persone su una strada dove regna lo spaccio come unico sistema di sopravvivenza. È necessario implementare i mezzi adeguati. Fondamentalmente, bisogna convincere la gente che sono nostri fratelli.

La scusa del Covid ha davvero aiutato i paesi più xenofobi nella loro crociata di respingimento dei profughi?

Assolutamente. Il diverso additato come untore. Il diverso portatore del virus, oltre che di un forte rischio per la sicurezza e via discorrendo. Ovvero portatore di tutto ciò che sta dietro questa figura di uomo nero, con una serie di colpe che non ha. Il rischio è sempre quello di una guerra tra poveri. Molti paesi hanno approfittato della pandemia per erigere nuovi muri e chiudere ulteriormente le frontiere.

Siamo davvero in guerra? Che idea si è fatta della contrapposizione sempre più strenua tra l’Orso russo e il blocco NATO?

Sì. Una guerra aperta con la Russia. Non abbiamo inviato soldati, ma sul campo ci sono i nostri consiglieri militari e addestratori. I leader europei sono consapevoli dei rischi di un regime imperialista e fascista come quello russo. A partire dal 2014, sono stato in Ucraina una ventina di volte e gli ucraini sapevano benissimo che prima o poi Putin li avrebbe invasi. I loro appelli sono rimasti inascoltati. La Russia è un gigante dai piedi d’argilla e, dunque, spero che la guerra finisca presto.

Nella sua esperienza nel Mali devastato dalla guerriglia, come le è parsa l’opinione pubblica nei confronti dei militari francesi che, comunque si guardi la cosa, rappresentano il duro retaggio coloniale del paese?

Il problema è proprio quello. I francesi non sono riusciti a scrollarsi di dosso l’immagine di colonizzatori che li aveva caratterizzati fino al 1960, anno dell’indipendenza del paese. Non ci sono riusciti e, spesso, hanno addirittura caricato di ulteriore negatività tale immagine. Fra loro serpeggiava costantemente un certo razzismo. Il ministro della Difesa misurava sempre le parole, ma la truppa e i vertici militari, pur compiendo azioni umanitarie, si comportavano con il paternalismo di chi si sente superiore. Per esempio, imponendo il coprifuoco e, in tal modo, distruggendo l’economia di un paese votato al commercio.

Ma l’arroganza postcoloniale non è una costante?

Sì. Che le operazioni militari avvengano in Afghanistan, Iraq o Mali, alla fine gli eserciti sono visti come invasori. Ho assistito a scene inverosimili come quella in cui, a Baghdad, un carrarmato americano, facendo manovra, distrusse una decina di macchine irachene con tanto di persone a bordo solo perché non riusciva a passare. Alcune operazioni funzionano, come quella dei Marines che salvarono gli yazidi dalla furia dell’Isis su un monte, nel Kurdistan iracheno. Basta poco per fare tanto. L’Afghanistan è una concatenazione di errori clamorosi. Duemila miliardi, mille del quali spesi per creare un esercito, finendo per alimentare una classe dirigente corrotta e per creare profonda insoddisfazione nella popolazione.

Parlando del Nagorno Karabakh, lei sottolinea l’ambiguità di certe alleanze e l’ambivalenza di certe triangolazioni…

Erdogan come Putin è un capo di stato di un opportunismo sfrenato. Non credo che nessuno dei due sia mosso da valori etici. Sono dittatori pronti a sfruttare ogni opportunità per il loro interesse personale e per quello dei loro paese. La Turchia, pur schierata apertamente dalla parte dell’Azerbaijan, non ha praticamente partecipato alla guerra. La propaganda imperava perché in quel territorio in mano agli armeni di veri giornalisti liberi non ce n’erano. Sarebbe stato semplice imboccare la strada di un nuovo genocidio armeno a opera del feroce Saladino. Io sono riuscito a raggiungere quella terra e pure ad andare in territorio azero, trovando gli stessi colpi di mortaio sparati a casaccio sulla popolazione civile dall’esercito armeno. Ho visto villaggi conquistati dagli armeni negli anni Novanta ridotti a cumuli di macerie. Anche gli armeni hanno compiuto orrende nefandezze nella guerra contro l’Azerbaijan. Lo stesso Macron, insieme al ministro degli Esteri russo, dichiarò che c’erano milizie jihadiste in quella guerra contro gli armeni. In realtà l’esercito azero ha inviato uomini in Afghanistan e Iraq per combattere contro i jihadisti. Ecco perché è fondamentale andare sul posto: per combattere la propaganda.

Lei esprime un giudizio lusinghiero sul campo profughi di Bidi Bidi, in Uganda, una sorta di esempio virtuoso…

È così. Per un concorso fortunato di eventi e per l’intelligenza degli operatori internazionali che l’hanno creato, invece di ammassare decine di migliaia di persone in uno spazio distretto, hanno approfittato del grande territorio messo a loro disposizione nel nord dell’Uganda per ricreare villaggi simili a quelli da cui provenivano i profughi dal Sudan e per farli sentire a casa. Il campo è grande come l’area urbana di Milano. Mezzo milione circa di profughi sudanesi. L’unico guaio è che, in piena pandemia, le quote alimentari internazionali si sono dimezzate, anche a causa del taglio drastico dei fondi da destinare al PAM da parte di Trump.

In Etiopia è stato costruita un’enorme diga di sbarramento sul Nilo, il cosiddetto GERD. L’equilibrio dell’Africa nordoccidentale è a rischio?

Sì: lo dicono tutte le persone con cui ho parlato. Se come temono gli egiziani, più che i sudanesi, il flusso del Nilo dovesse diminuire in maniera consistente, milioni di contadini egiziani finirebbero nella miseria più nera. Il primo strumento di ricatto del presidente al-Sisi è la minaccia di inviare quei poveracci in Europa. E proprio in Europa, non c’è stato il minimo tentativo di sedersi a un tavolo. Ci sono interessi e giochi geopolitici che coinvolgono, per esempio, la Cina e che possono far precipitare le cose dall’oggi al domani. È verosimile che l’Egitto stia armando l’esercito ribelle del Tigrai, la regione più settentrionale dell’Etiopia, lacerata da anni da una guerra contro il governo di Addis Abeba. È l’unico modo per intervenire. La diga si sta lentamente riempiendo e, se venisse bombardata, il Sudan subirebbe immani devastazioni, ma, soprattutto l’onda di piena arriverebbe al Cairo.