di Maurizio Boldrini

Deve averla avuta in testa per anni, Maurizio Bettini quest’opera che svela quanto profondamente nella cultura romana, specie la più antica, la parola, il “dire”, contasse più dello “scrivere”. Nel libro da poco nelle librerie, lo fa seguendo una pista squisitamente linguistica che consente di ricostruire campi semantici e dispositivi sociali condivisi”, come nota Corrado Bologna. In copertina del volume (Maurizio Bettini, Roma città della parola, edizioni Einaudi, 2022, 29 euro) è ritratto un cammeo che tiene in mano un orecchio e l’iscrizione greca Mnemòneue (Ricorda). Un’indicazione precisa, quasi didascalica, di ciò che tratterà il libro. Senza dubbio voluta dall’autore. Che, interpellato su questo all’inizio di questa intervista, così la motiva: “Secondo la concezione popolare romana la memoria aveva sede nel lobo dell’orecchio, ce lo dice Plinio il vecchio, il grande enciclopedista. Per questo quando si voleva far ricordare qualcosa a qualcuno – per esempio che aveva accettato di testimoniare davanti al pretore – gli si tirava proprio l’auricula, come dicevano i Romani”.

In realtà la pratica di tirare le orecchie o per festeggiare un compleanno ( memoria degli anni) o per ricordare a qualcuno che si è dimenticato di fare qualcosa, come i compiti, è ancora in uso nelle campagne toscane. Si potrebbe, quindi, essere tentati di considerare questa credenza un semplice frammento di folklore.

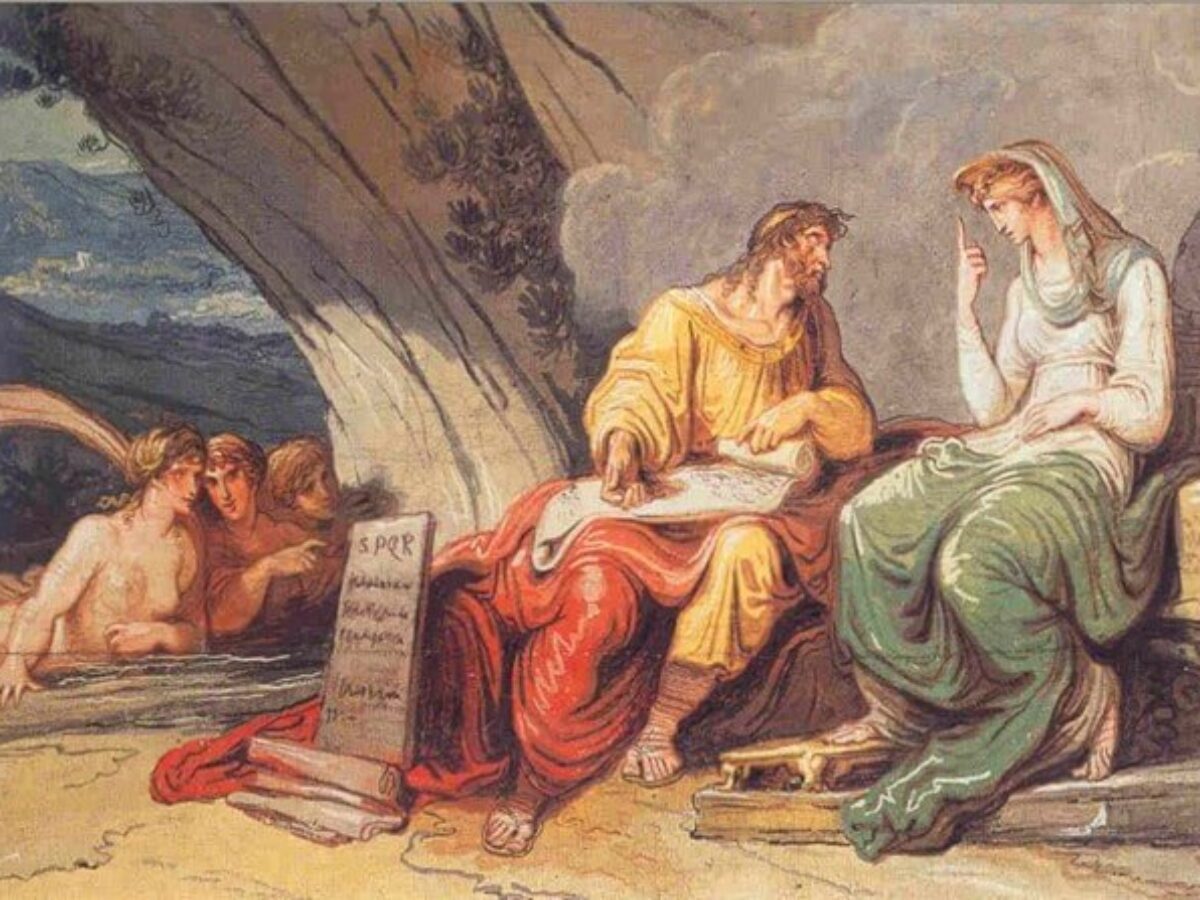

In quella Roma quel gesto era denso di significato. Torarre l’auricola ci testimonia il fatto che, per i Romani, il passaggio delle informazioni, la tradizione della cultura, avveniva proprio “dalla bocca all’orecchio”, come si dice, per via orale, e non attraverso i caratteri dell’alfabeto. Per i Romani la parola parlata continuò, infatti, a lungo a mantenere un ruolo dominante nei processi sociali e culturali, anche quando l’uso della scrittura si era ormai da tempo affermato. Lo testimonia ad esempio il fatto che nel pantheon delle divinità romane, che era ricchissimo, non compare alcun dio che abbia relazione con la scrittura; mentre sono molto numerose le divinità che rappresentano la “parola”, come Aius Locutius, che porta nel suo stesso nome due verbi che in latino significano “dire” (aio e loquor); oppure il dio Fabulinus, anche lui connesso con il parlare, che veniva onorato al momento in cui il bambino pronunziava la prima parola fornita di significato.

Questo uso della parola e della trasmissione orale erano quindi prevalenti nelle pratiche religiose e nel passaggio delle informazioni e della cultura. E nella vita di tutti i giorni? E nelle arti?

L’importanza della parola parlata – della parola ‘che suona’ – la si riscontra anche nel campo della poesia. A differenza di quanto potremmo pensare, fuorviati dall’immagine che si ha oggi del poeta, l’autore non componeva nel chiuso silenzio della sua stanza: ma recitava in pubblico le proprie poesie, spesso improvvisando, per ricevere le reazioni e i suggerimenti del pubblico. Dopo di che rielaborava la propria composizione, integrando nel testo quanto aveva ricevuto dalla ‘parola’ dei suoi ascoltatori. “Mi mancano le orecchie della città”, diceva il poeta Marziale, dalla sua lontana Bilbilis, in Spagna. Per questo non riesco a comporre.

Leggendo il libro, oltre che a sottolineare i giudizi e i motti delle molte recensioni uscite, si capisce che il nocciolo duro di questo testo sta nell’importanza della parola parlata nel campo del diritto. Le leggi, cioè, venivano tramandate a memoria..

Sì, l’importanza della parola parlata a Roma si misura proprio nel campo del diritto – a Roma il diritto lo si “dice”, lo rivelano le espressioni stesse che si usano per definire l’azione del magistrato “ius dicere”, dire il diritto, così come la nostra parola “giudice” deriva dal latino iudex, un composto arcaico che per insieme il diritto, ius, il diritto, e il verbo dicere. Allo stesso modo la stipulatio, il “contratto” che si celebra fra due persone, consiste in una obbligazione in tutto e per tutto verbale, fra le parti non occorre che si frapponga l’intermediario dei caratteri della scrittura perché il contratto sia valido.

E’ la storia a storia mitica della città a rivelarci l’importanza della memoria e della parola. E lo fa proprio nella trasmissione e nell’esercizio del diritto: è così?

C’è un esempio che è rivelatore. Quando Numa, il grande legislatore di Roma, fu prossimo alla morte, fece imparare a memoria l’insieme delle sue norme ai sacerdoti: dopo di che chiese che i rotoli su cui tali norme erano state registrate, fossero sepolti con lui. Ancora una volta il diritto ‘resiste’ alla scrittura, ai caratteri dell’alfabeto, la sua trasmissione e il suo esercizio prescindono dai caratteri dell’alfabeto e trovano il loro luogo d’elezione nella memoria, e nella parola, degli uomini.

Scrivi nel libro che l’importanza della parola parlata a Roma emana da un verbo, un verbo evidentemente speciale, molto speciale.

Un verbo di cui la nostra lingua non ha l’equivalente: il verbo fari, che significa “dire” in modo autorevole, efficace, tale che alla parola seguano effetti concreti, Il fari è la modalità del dire in cui si esprimono personaggi autorevoli come il pretore, l’augure, l’indovino, ossia figure dotate di autorità la cui parola è dotata di grande efficace. Ed è proprio da questo verbo che i Romani hanno derivato due termini di importanza straordinaria nella loro cultura: prima di tutto fatum, il destino, che a Roma è concepito come una parola pronunziata una volta per tutte da Giove, dalle Parche o da altre divinità che hanno il potere di fissare per sempre il destino degli uomini. A Roma insomma il destino è una “parola”. Ed ancora dalla radice di fari che i Romani hanno derivato il termine fas, che indica la legge suprema, quella che non può essere trasgredita da nessun uomo in nessun luogo, la “parola” che definisce ciò che è lecito e ciò che è illecito, ciò che corrisponde alle leggi della natura e ciò che invece le trasgredisce. L’espressione fas est, normalmente tradotta come è lecito che, è giusto che, significa in realtà “è parola che”. Una parola che si è sempre sentita pronunziare e ripetere fin da tempi immemorabili, e come tale ha fissato una volta per sempre i limiti del giusto e dell’ingiusto. Un giorno, quando la scrittura avrà preso definitivamente il controllo della nostra cultura, e il cristianesimo avrà introdotto il culto del Libro, all’’espressione “è parola che” si sostituirà quella (tante volte ripetuta) “sta scritto che”. Ma questo segnerà uno dei mutamenti più radicali che sono avvenuti nella cultura occidentale.